주요 전시품 - 기획2실

의문투성이 ‘여러면석기’

(청주 석성리 유적 등, 길이 1010..00cm)

한반도의 구석기 유적에서는 특이한 형태의 석기가 자주 발견된다. 그중에서 특히 야구공처럼 생긴 석기를 여러면석기라고 부른다. 전체적인 모습은 공 또는 다각면체에 가까운 형태이다. 용도에 대해서는 돌팔매처럼 사냥감에 던져서 맞혀 잡는 사냥용 도구이었을 것이라는 가설이 가장 먼저 제기되었다. 또는 격지를 최대한 떼어내고 남은 몸돌이라든가, 뭔가를 깨뜨리거나 빻는 데 사용되었던 망치나 공이라는 가설도 있다. 이러한 여러면석기는 마치 구석기시대 사람들이 남겨놓은 수수께끼 같다.

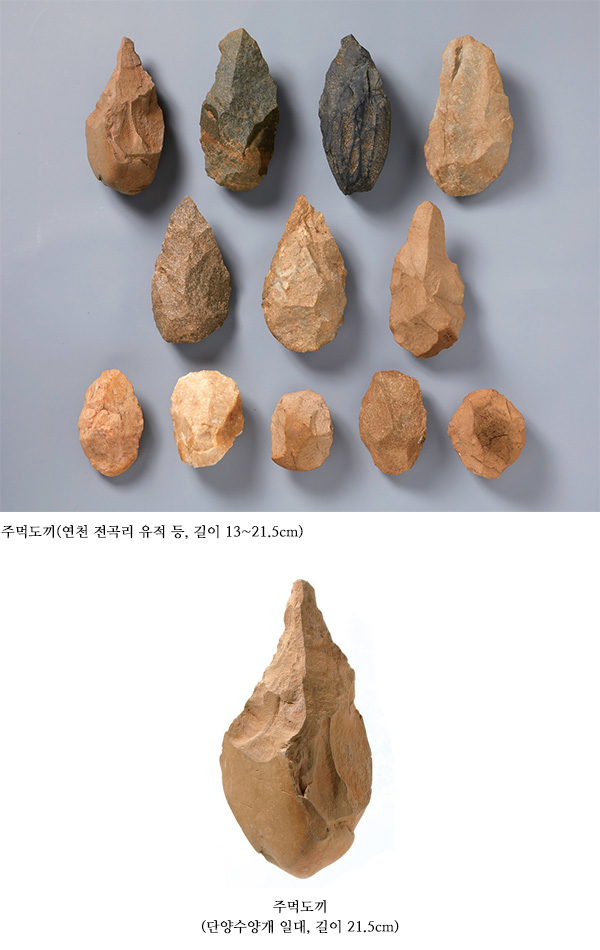

동아시아를 대표하는 한국의 ‘주먹도끼’

1978년 연천 전곡리에서 주먹도끼가 발견된 것은 한반도 구석기 연구에 있어서 세계를 놀라게 한 중요한 사건이라 할 수 있다. 1940년대에 미국의 고고학자인 모비우스는 동아시아의 구석기 공작이 서구와는 계통이 다르다고 주장하였다. 그는 서구를 아슐리안 주먹도끼 문화, 동아시아를 찍개 문화로 구분하고, 그 경계를 인도의 서쪽으로 보았다. 연천 전곡리 유적에서 주먹도끼가 발견됨으로써 모비우스 가설의 타당성에 대한 다양한 논의가 시작되었다. 전곡리 유적에서 동아시아 최초로 발견된 주먹도끼는 세계 구석기 연구의 흐름을 바꿔놓은 매우 중요한 유물이다.

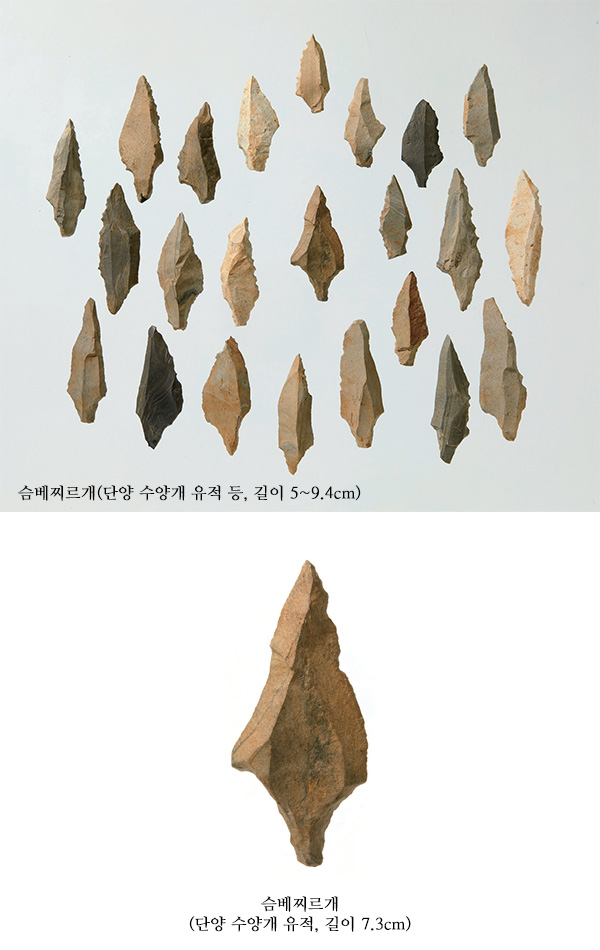

한반도의 혁신적인 사냥 도구 ‘슴베찌르개’

한반도에서 대량 생산한 돌날은 후기 구석기시대 도구의 핵심이다. 돌날은 날카롭고 가벼워서 사냥이나 이동을 할 때 아주 유용하였다. 돌날로 만든 대표적인 수렵 도구가 바로 슴베찌르개이다. 슴베가 달린 찌르개로 나무 자루의 끝에 끼워 넣는 창의 날부분이다. 연구 결과에 따르면, 슴베찌르개는 한반도에서 처음 출현하여 일본으로 전해졌음이 밝혀졌다. 슴베찌르개는 전라도, 충청도, 경기도 지역에서 집중적으로 확인되며, 이러한 찌르개의 제작 방식과 사용법은 활과 화살이 발명되는 근간이 되었다. 슴베찌르개는 한반도에서 출토되는 아주 독특한 형식의 전문 수렵 도구이다. 한반도의 호모 사피엔스가 사용한 슴베찌르개는 사회 지능, 기술 지능, 생태 지능이 복합적으로 반영된 사냥 도구이다. 슴베찌르개는 목적에 특화된 전문 도구인 셈이다. 그리고 돌, 뼈, 상아, 사슴뿔, 나무와 같이 다양한 재질을 이용하여 만든 결합 도구의 시작이라 할 수 있다.

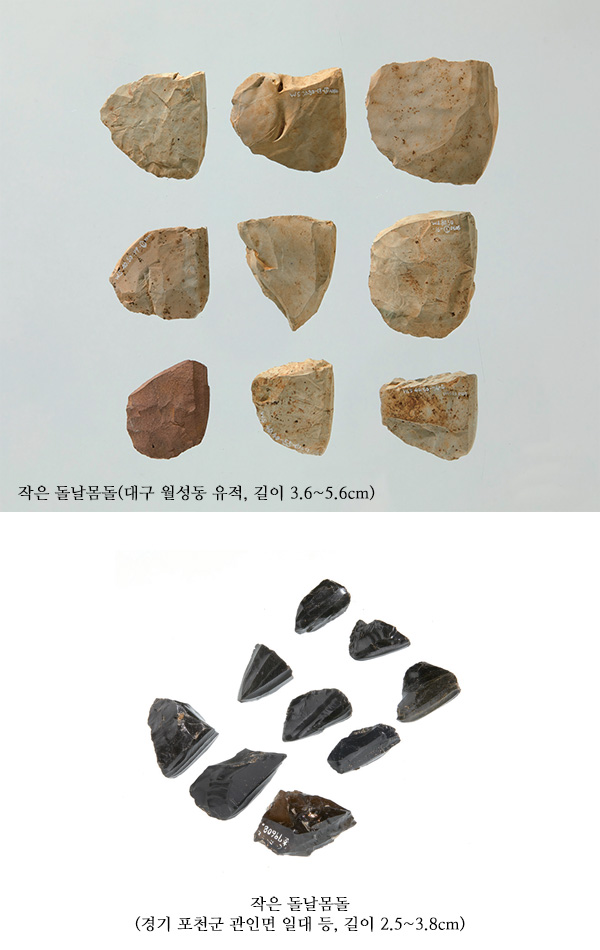

석기 제작 기술의 정점 ‘작은 돌날몸돌’

지금으로부터 25,000년 전 흑요석, 규질응회암, 혼펠스 등 입자가 고운 암석을 다듬어 너비 1cm, 길이 4cm가 채 되지 않는 매우 작은 돌날microblades(잔돌날, 세석인)을 만드는 일이야말로 후기 구석기시대 뗀석기 기술의 정점이다. 최적의 암석을 가져와 몸돌을 다듬고 가장자리를 돌아가며 생김새와 크기가 비슷한 돌날을 ‘대량 생산’했다. 매우 작은 돌날을 그 자체로 잔손질해 쓰기도 했지만, 대부분은 나무나 뼈, 뿔에 홈을 파고 일렬로 장착해 찌르개나 칼 같은 도구를 만들어 사용했다. 그렇게 작은 돌날은 사냥에 쓰일 창이나 작살, 칼의 날과 미늘이 되었다. 사냥 중에 깨진 돌날이나 사용되어 무뎌진 것은 그 부분만 갈아끼우면 원래의 기능을 회복하는, 당시로서는 획기적인 사고의 전환을 보여주는 도구이다.

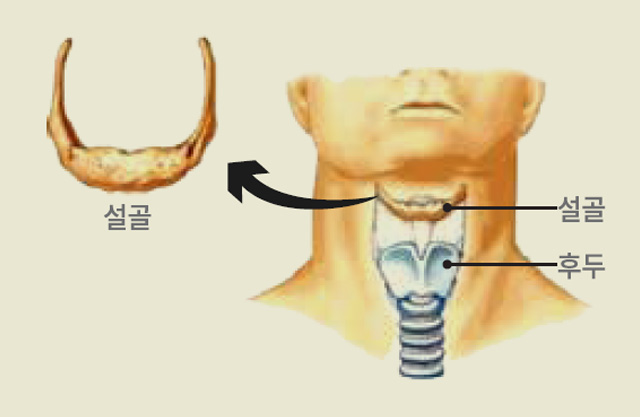

유인원, 네안데르탈인, 호모 사피엔스의 설골(舌骨, Hyoid Bone) 비교

1.고릴라 2.침팬지 3.현대인 4.큰긴팔원숭이 5.오랑우탄 6.호모 사피엔스 7.네안데르탈인

설골(舌骨, Hyoid Bone)

연골(軟骨)로 되어 있는 말발굽 모양의 작은 뼈로서 설근(舌根)에 연결되어 있다. 음식이 기도로 넘어가는 것을 막거나 성대를 조절하여 소리를 내는 데 중요한 역할을 하는 기관이다. 또한 우리 몸에서 다른 뼈와 연결되어 있지 않은 유일한 뼈로 혀를 구성하는 근육을 지지한다. 작은 면적에도 불구하고 위치를 조절하기 위한 많은 근육들이 붙어 있어서 정교한 발음의 구사가 가능하게 한다.

눈금이 새겨진 돌 (Scaled Stone)

크기: 20.6×8.1×4.2cm

출토지: 단양 수양개 유적

연대: 4-3만 년 전

긴 자갈돌에 0.4㎝ 간격으로 22개의 눈금이 새겨져 있다. 눈금에 대해서는 수(數)나 단위 등 숫자 개념을 기호화한 것이라는 가설이 있다. 또는 사냥한 동물의 숫자나 종족의 인원수, 날짜 등을 세는 원시적인 측정 도구였을 가능성도 있다. 동아시아에서 의도적으로 기하학적인 선을 새긴 유물은 처음 발견된 것으로 앞으로의 연구가 기대된다.